Последнее обновление 16.01.2025

Несущая способность винтовой сваи

Статья расскажет об основных факторах, которые влияют на несущую способность винтовой сваи.

Содержание

Несущая способность сваи

или грунта?

Прежде всего, следует сказать, что выражение «несущая способность винтовой сваи» не вполне

корректно.

Независимо от типа сооружения, способность свай к восприятию проектных нагрузок будет

определяться в первую очередь несущей способностью грунтов, и только потом – конструктивными

и геометрическими параметрами конкретных свай, которые также в обязательном порядке будут

назначаться с учетом нагрузок и данных о грунтовых условиях конкретной площадки

строительства.

Таким образом, говорить о несущей способности винтовых свай любых конструкций и типоразмеров

бессмысленно, если нет понимания, в какие грунты она будет впоследствии установлена. Но

какого объема исследований будет достаточно для получения всей необходимой информации?

Несущие свойства грунта

Несущая способность грунта – один из основных параметров, определяющих, сможет ли

основание выдержать нагрузку, передаваемую на него фундаментом здания.

Несущая способность грунта характеризуется нагрузкой (напряжением), которую основание

выдерживает, находясь в предельном состоянии, т.е. при малейшем увеличении которой

происходит разрушение грунта (развитие площадок скольжения). В практике проектирования

никогда не приближаются к этому состоянию, т.к. изменчивость свойств грунта, даже в

пределах площадки, довольно высока и однозначно определить это пограничное состояние нельзя.

Тем более, по мере приближения

нагрузки к предельному значению деформации развиваются с ускорением, т.к. разрушение грунта

в основании (развитие площадок скольжения) происходит не мгновенно, а постепенно.

На любом графике «нагрузка-осадка», полученном при нагружении фундамента, можно условно

выделить три зоны, которые характеризуют состояние грунтового основания под нагрузкой.

При проектировании объектов нагрузку назначают таким образом, чтобы фундамент работал в

состоянии, близком к границе между первой и второй зонами. К примеру, для назначения

нагрузки для фундамента на естественном основании применяют такой параметр как

«расчетное сопротивление» (таблицы 1 и 2). Это значение является той точкой на графике

«нагрузка-осадка», которая лежит в пределах границы между 1 и 2 зонами.

| Пески | Значения R0, кПа, в зависимости от плотности сложения песков | |

| Плотные | Средней плотности | |

| Крупные | 600 | 500 |

| Средней крупности | 500 | 400 |

| Мелкие: | ||

| маловлажные | 400 | 300 |

| влажные и насыщенные водой | 300 | 200 |

| Пылеватые: | ||

| маловлажные | 300 | 250 |

| влажные | 200 | 150 |

| насыщенные водой | 150 | 100 |

Таблица 1 — Расчетные сопротивления песков, R0

| Глинистые грунты | Коэффициент пористости, е | Значения R0, кПа, при показателе текучести грунта | |

| I=0 | I=1 | ||

| Супеси | 0,5 | 300 | 200 |

| 0,7 | 250 | 150 | |

| Суглинки | 0,5 | 350 | 250 |

| 0,7 | 250 | 180 | |

| 1,0 | 200 | 100 | |

| Глины | 0,5 | 600 | 400 |

| 0,6 | 500 | 300 | |

| 0,8 | 300 | 200 | |

| 1,1 | 250 | 100 | |

Таблица 2 — Расчетные сопротивления глинистых

(непросадочных) грунтов, R0

Несущая способность грунта, при всех прочих равных условиях, растет по мере увеличения глубины его

залегания вследствие давления, создаваемого вышерасположенными слоями.

Параметры винтовых свай

Сваи стальные винтовые

подразделяют:

- по виду свай – на целиковые и составные;

- по виду лопастей – на лопастные, спиральные, комбинированные;

- по виду наконечников – с закрытыми (конусными) и открытыми (трубчатыми) прямыми или срезанными;

- по способу изготовления наконечников – со сварными, литыми или коваными наконечниками;

- по количеству лопастей (спиралей) – с одной лопастью (спиралью), с несколькими (2, 3 и т. д.) лопастями (спиралями), в том числе разного диаметра;

- по виду и способу нанесения антикоррозионного защитного покрытия.

С точки зрения характера восприятия нагрузок винтовые сваи можно условно разделить на две

большие группы:

- на узколопастные (диаметр лопасти превосходит диаметр ствола менее чем в 1,5 раза);

- на широколопастные (диаметр лопасти превосходит диаметр ствола более чем в 1,5 раза).

Узколопастные модификации воспринимают нагрузки благодаря:

- высокой несущей способности грунтов;

- рассчитанному количеству витков, шагу и ширине лопасти, позволяющему в полном объеме учитывать трение по боковой поверхности ствола.

В результате такие конструкции хорошо проявляют себя в грунтах, обладающих высокой несущей

способностью (особо прочных сезоннопромерзающих и многолетнемерзлых).

В то же время из-за значительного трения по боковой поверхности ствола для них обязательно

нужно выполнять расчеты на противодействие касательным силам морозного

пучения.

Широколопастные модификации хорошо воспринимают проектные нагрузки даже при установке в

грунты, характеризующиеся низкой несущей способностью, что возможно благодаря:

- достаточной площади опирания;

- подбору конфигурации лопастей, соответствующей грунтовым условиям;

- назначению таких параметров, как расстояние между лопастями, шаг, угол наклона лопастей, в случае если лопастей две и более (подробнее в статье).

Тем не менее, несущие свойства грунтов будут иметь решающее значение и для этой группы. К

примеру, широколопастная свая с диаметром ствола 57 миллиметров и лопастью 200 миллиметров,

установленная в грунт с высокой несущей способностью, может воспринять нагрузки до 5 тонн,

тогда как конструкция с диаметром ствола 159 миллиметров с лопастью 500 миллиметров,

установленная в слабый грунт, может держать менее 5 тонн.

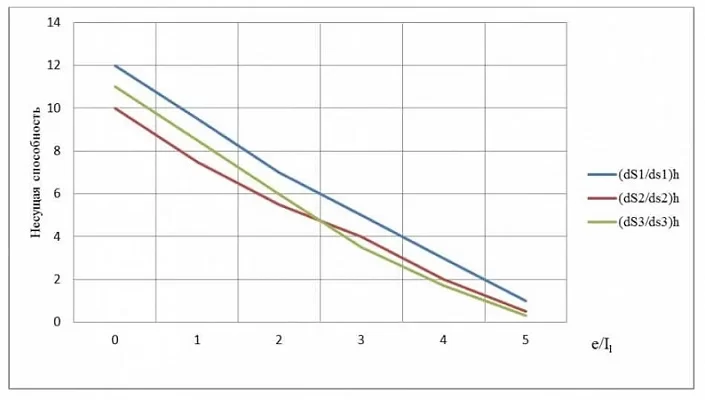

По результатам наших исследований был построен график зависимости несущей способности

винтовой сваи от характеристик основания и конструктивных особенностей сваи (рисунок 1). Как

видно из представленных зависимостей, несущую способность в первую очередь определяют

характеристики грунта, так как изменение этого параметра от конструктивных особенностей сваи

менее значительно, чем от параметров грунта. При подборе конструкции сваи необходимо

отталкиваться от грунтовых условий площадки, их изменчивости как в плане, так и по глубине.

Не имея точной информации о грунтовых условиях, невозможно подобрать экономически

эффективную конструкцию так, чтобы она обеспечивала эксплуатационную надежность в течение

всего срока эксплуатации здания.

Рисунок 1 — График зависимости несущей способности винтовой сваи

от характеристик грунта и конструктивных особенностей сваи

- dS1, dS2, dS3 – условный диаметр лопасти винтовых свай (исполнение 1, 2, 3).

- ds1, ds2, ds3 – условный диаметр ствола винтовых свай (исполнение 1, 2, 3).

- h – глубина погружения.

- e/Il – отношение пористости грунта к показателю текучести.

Расчет несущей способности

фундамента из винтовых свай

Таким образом, прежде чем приступить к расчету фундамента из винтовых свай, определению их

конкретных конструктивных и геометрических параметров, необходимо провести инженерные

изыскания на участке. Расчет, как правило, выполняется аналитически

или с использованием математического моделирования в соответствии с существующими

нормативными документами. Также несущую способность винтовых свай можно определять по

результатам полевых испытаний.

Автор статьи:

Хабиров Ришат Мавлитянович, Рафиков Роллан Айратович